3D-Rendering

04. November 2025

Was ist ein 3D-Rendering? – Funktionen, Prozess und Anwendungsfälle

Vielleicht kennen Sie das Problem: Fotoshootings sind teuer, Prototypen sind oft nicht verfügbar, und die Konkurrenz präsentiert ihre Technik bereits in Hochglanz. Doch wie lassen sich diese Probleme lösen? Und wie schafft es die Konkurrenz ihre Produkt so umwerfend darzustellen? Der Schritt zur 3D-Visualisierung ist längst keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. Es ist der magische Moment der Digitalisierung in der Medienbranche, der in einem Prozess gipfelt, den wir als 3D-Rendering bezeichnen.

In diesem Artikel entschlüsseln wir, was ein „Rendering“ im Kern ist, wie es funktioniert und warum es der entscheidende Hebel ist, um Ihre Produkte im Vertrieb und Marketing zu präsentieren. Wir zeigen Ihnen, dass das Rendering nicht nur eine technische Aufgabe, sondern ein strategischer Prozess ist, der Ihnen Zeit und Kosten spart.

Inhaltsverzeichnis

1. Was ist ein (3D-) Rendering?

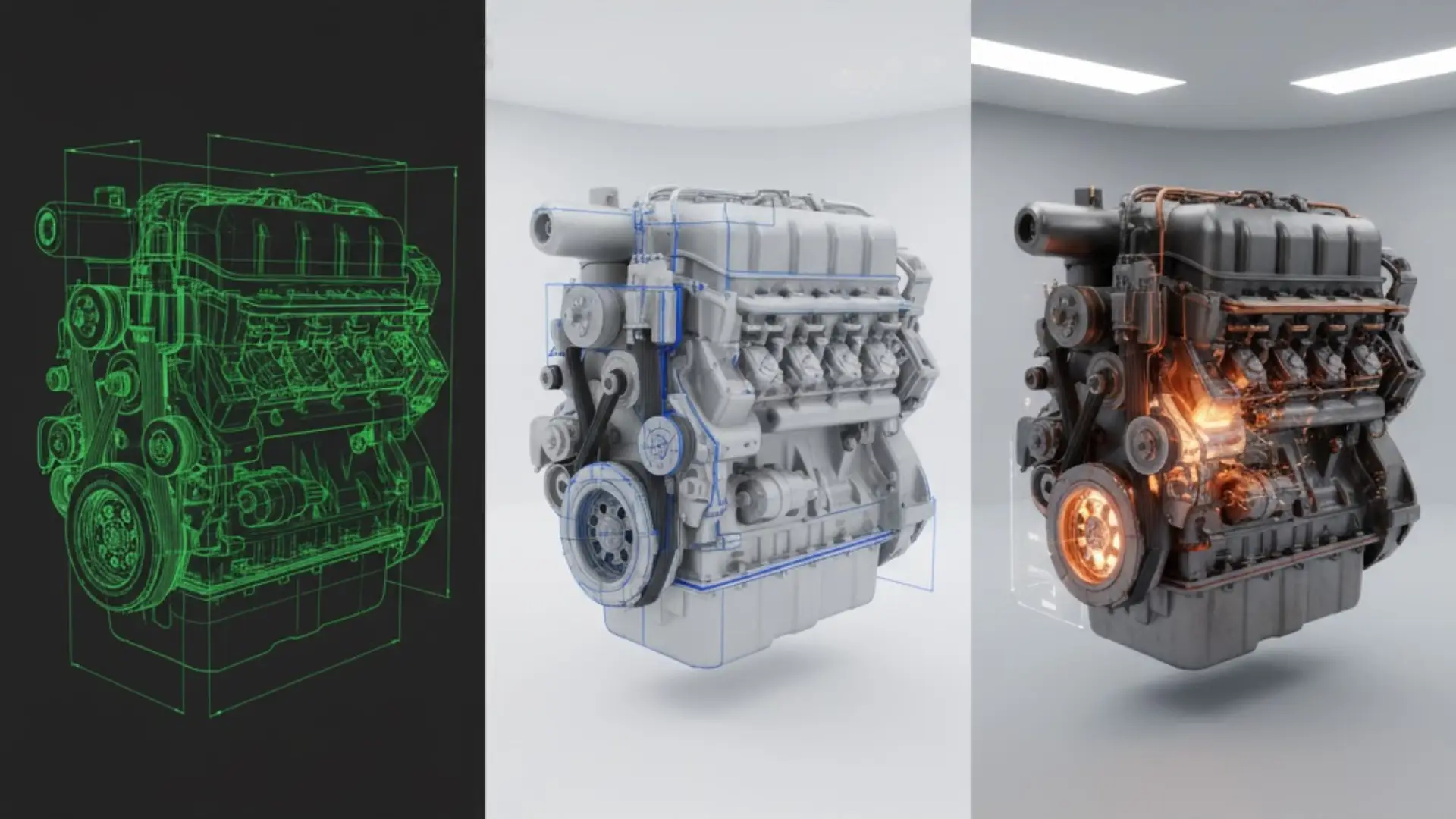

Definition: 3D-Rendering ist der Berechnungsprozess, der ein dreidimensionales Modell in ein zweidimensionales Bild oder eine Bildsequenz umwandelt. Dabei berechnet die 3D-Grafiksuite die Materialeigenschaften, Lichtverhältnisse und sichtbaren Modelle. Es ist der letzte Schritt im Prozess des 3D-Visualisierung.

Wenn man es ganz einfach ausdrückt, ist „Rendering“ der Moment, in dem aus einer digitalen Idee ein realistisches Bild wird. Man kann sich das so vorstellen: Das 3D-Modell ist wie ein Bühnenbild – aufgebaut, aber noch dunkel, leblos und ohne Atmosphäre. Beim Rendering geht nun das Licht an. Es ist, als würden Kamera, Lichttechnik und Regisseur gleichzeitig übernehmen.

Das Programm berechnet, wie Licht auf Oberflächen fällt, wie Schatten entstehen, wie Materialien reflektieren oder brechen und aus welcher Perspektive man auf die Szene blickt.

Am Ende entsteht ein fotorealistisches oder bewusst stilisiertes Bild, das die Szene aus einem bestimmten Blickwinkel festhält – eine Momentaufnahme, die aussieht, als wäre sie fotografiert.

Abgrenzung: 3D-Modellierung vs. 3D-Rendering vs. 3D-Visualisierung

Die Begriffe werden oft verwechselt, gehören aber zu unterschiedlichen Phasen im 3D-Prozess.

-

3D-Modellierung ist das Konstruieren: Hier entsteht die Form, also die Geometrie eines Objekts. Im industriellen Umfeld sind das oft eine Maschine oder ein Produkt.

-

3D-Rendering ist dagegen das Berechnen des 3D-Grafikprogramm, welches anschließend das fertige Bild „ausspuckt“: Der integrierte Algorithmus berechnet dabei, wie das Modell mit Materialien, Texturen, Licht und Umgebung zu sehen ist.

- 3D-Visualisierung ist der Gesamtprozess, welcher aus einer Idee oder einer Vorlage ein dreidimensionales Objekt erschafft und als Bild, Video oder interaktive Anwendung darstellt.

Während das Ergebnis der Modellierung ein 3D-Datenpaket ist, liefert das Rendering fertige Bilder oder Animationen – im Idealfall so realistisch, dass sie kaum noch von echten Fotos zu unterscheiden sind.

Ob für Websites, Produktkataloge, Messen oder Schulungen: 3D-Rendering ist der Schlüssel, um technische Präzision in emotionale Erlebbarkeit zu verwandeln.

Warum wir „3D-Renderings“ zu den Bildern sagen

Streng genommen ist „Rendering“ nur der technische Prozess; also die Berechnung eines 3D-Modells in ein zweidimensionales Bild.

Doch im Sprachgebrauch hat sich der Begriff verselbstständigt. Wenn wir heute von „Renderings“ sprechen, meinen wir meist das fertige Ergebnis: also das fotorealistische Bild oder die Animation, die durch diesen Prozess entstanden ist.

Das ist ähnlich wie bei einem „Druck“: Eigentlich beschreibt das Wort den Vorgang des Druckens, doch wir verwenden es auch für das fertige Poster oder Buch. So hat sich auch „3D-Rendering“ als Sammelbegriff für alle visualisierten Ergebnisse etabliert – vom einzelnen Produktbild bis hin zur aufwendigen Videosequenz.

Wie wird ein 3D-Rendering erstellt?

Ein fotorealistisches 3D-Rendering entsteht nicht auf Knopfdruck. Dahinter steckt ein mehrstufiger Prozess, in dem technisches Know-how, gestalterisches Feingefühl und physikalisches Verständnis zusammenkommen. Wie wir eben gesehen haben, ist das 3D-Rendering nur der finale Prozess der Berechnung – dafür müssen zuvor jedoch überhaupt Daten, wie 3D-Objekte, Oberflächeneigenschaften und Lichtquellen angelegt werden.

1. Die Basis: Das 3D-Modell

Am Anfang steht immer das 3D-Modell. Im industriellen Umfeld sind das häufig CAD-Daten aus der Konstruktion, also präzise, technische Modelle, die exakt beschreiben, wie ein Produkt aufgebaut ist.

Für das Rendering müssen diese Daten jedoch angepasst werden:

Schrauben, Dichtungen oder interne Bauteile, die später niemand sieht, werden entfernt. Die Geometrie wird vereinfacht, damit die Datei leichter und performanter wird. Folglich auch einfacher zu „berechnen“. Dieser Schritt ist entscheidend, um aus einem technischen Konstruktionsmodell ein Modell für Marketing, Visualisierung oder Animation zu machen.

2. Die Szene aufbauen

Sobald das Modell vorbereitet ist, wird es in eine 3D-Umgebung importiert oder zuvor bereits in dieser Umgebung erstellt – ähnlich wie ein Objekt in einem Fotostudio.

Hier wird entschieden, aus welcher Perspektive das Objekt später zu sehen ist, welcher Hintergrund es umgibt und welche Atmosphäre erzeugt werden soll.

Beispiel:

Eine Maschine kann auf einem neutralen, hellen Studio-Hintergrund gezeigt werden, um Details hervorzuheben.

Oder sie steht in einer digital nachgebauten Produktionshalle, um die reale Anwendungssituation zu vermitteln.

In dieser Phase entsteht die Komposition des Bildes – also die Inszenierung.

3. Materialien und Texturen

Jetzt wird das Modell „angezogen“. Jedes Bauteil erhält das passende Material: Metall, Kunststoff, Glas, Lack, Gummi, inklusive aller optischen Eigenschaften wie Glanz, Rauigkeit, Transparenz oder Farbe.

Zusätzlich kommen Texturen ins Spiel – hochauflösende Oberflächenbilder, die feine Details wie Kratzer, Schweißnähte oder Bürststrukturen sichtbar machen. Diese Details machen den Unterschied zwischen einem zu perfekten CAD-Modell und einem glaubwürdigen, fotorealistischen Rendering.

4. Licht und Kamera

Licht ist das Herzstück eines jeden Renderings. Wie im echten Studio entscheidet es über Stimmung, Tiefe und Realismus. In dieser Phase wird genau festgelegt, woher das Licht kommt, wie stark es ist, welche Farbe es hat und wie es reflektiert.

Ein hartes, gerichtetes Licht betont technische Präzision.

Ein weiches, diffuses Licht erzeugt eine ruhige, hochwertige Anmutung ideal für Marketingbilder.

Parallel wird die virtuelle Kamera eingestellt: Brennweite, Fokus, Tiefenschärfe und Perspektive. All das trägt dazu bei, dass das Bild am Ende „fotografisch“ wirkt, obwohl es vollständig digital ist.

5. Rendering: Das eigentliche Berechnen

Sobald alles vorbereitet ist, startet der eigentliche Rendering-Prozess.

Hier beginnt der Computer oder ein ganzes Netzwerk an mehreren Computern, das Zusammenspiel aus Licht, Schatten, Materialien und Geometrie zu berechnen.

Je nach Komplexität kann ein einzelnes Bild wenige Minuten oder mehrere Stunden dauern. Das Ergebnis ist ein fertiges, zweidimensionales Bild – meist im Format .jpg oder .png – oder eine komplette Animation, wenn es sich um ein Video handelt.

6. Postproduktion und Feinschliff

Nach dem Rendering folgt oft noch eine kurze Nachbearbeitung, ähnlich wie bei der Fotografie. Helligkeit, Kontrast und Farbstimmung werden angepasst, Reflexionen leicht optimiert oder Hintergrundelemente ergänzt.

Gerade bei Animationssequenzen werden hier auch Texte, Logos oder Grafiken eingefügt, um das Ergebnis für Marketing oder Präsentationen perfekt abzustimmen.

Der Rendering-Prozess verbindet Technik, Design und visuelles Storytelling. Er macht aus nüchternen Konstruktionsdaten ein emotionales Erlebnis – und ermöglicht es, Maschinen, Produkte oder ganze Anlagen zu zeigen, lange bevor sie überhaupt gebaut wurden. Ein gutes 3D-Rendering ist deshalb mehr als nur ein schönes Bild. Es ist ein Werkzeug, um komplexe Produkte verständlich, überzeugend und greifbar zu machen – und das mit einer Präzision, die klassische Fotografie oft gar nicht leisten kann.

Die Industrie braucht keine halben Sachen.

Ihr Unternehmen verdient mehr als Standard – wir setzen auf digitale Medien, Technologie und bodenständiges Ingenieurwesen, um Ihr Unternehmen erfolgreich zu positionieren. Lassen Sie sich von der Konkurrenz nicht abhängen.